“保育と食育の連動と好循環で

子どもの成長を直接感じています

Vol.15 なごみこども園

USER NAMEなごみこども園

訪問したのは…

施設名

社会福祉法人 和光会 なごみこども園

所在地

静岡県浜松市北区三方原町1367-1

URL

https://www.wakoukai-net.com/nagomikodomoen///

平成18年6月1日に創設し、平成27年4月1日から幼保連携型認定こども園「なごみこども園」に移行。「一人ひとりの子どもを大切に、生きる力を育てる」を保育理念に掲げます。異年齢保育(3~5歳児/3クラス)を取り入れ、丁寧な育児と豊かな環境で、一人ひとりの子どもに合わせた保育を実践します。 また、保育と食育がスムーズに連携し、0~2歳児はそれぞれの生活スタイルに合わせて給食の提供時間を変えたり、食と絵本の両方に興味を持ってもらうために「絵本献立」を提供するなど、特徴ある食育を行います。

《教育・保育の方針》

- 自分を信じる力を育てる

- 遊びを通して創造力を培う

- 社会性を養う

- コミュニケーションの力を育てる

- 主体(能動)的に行動できる力を身につける

隣接する子育て支援広場

カフェ等は地域交流の場になっています

北欧製の多様な遊具がそろう園庭

日々の創意工夫を重ねて形にする

子ども一人ひとりの“ちょうどいい”

静岡県浜松市の「なごみこども園」は、三方原大地の穏やかな土地にあり、広々と開放的。園舎は木目を生かした落ち着きのある空間で、カラフルな遊具がそろいます。子育て支援広場や少人数制の保育室、カフェ、おもちゃや本を販売する施設も併設し、地域の人たちの交流の場にもなっています。

そこで大きな役割を果たしているのが、なごみ保育室の室長で、栄養業務の管理運営を行う管理栄養士・志賀口知里さん。子どもたちの将来に向けて、保育と一体化した食育を実践します。代表的な取り組み「絵本献立」をはじめ、日々の創意工夫についてお話をうかがいました。

保護者や学生まで興味津々!

食への関心を広げる「絵本献立」

「絵本献立」とは、食育活動の一環として、栄養士と園長で相談し、食と絵本の両方に興味を持てる取り組みとして12年前から始めました。発想の元になったのは、保育の中で、子どもたちの想像力を育むために、絵本を大切にしていること。

栄養士が、絵本に出てくる食事を再現したり、食べ物が出てこない絵本でもそのイメージを色や形で表現し、給食として提供します。3〜5歳児が対象で、コロナ前は月1回の頻度で行っていましたが、今年度は年4回実施します。子どもたちはもちろん、保護者、保育士も当日を待ち遠しくしているそうです。

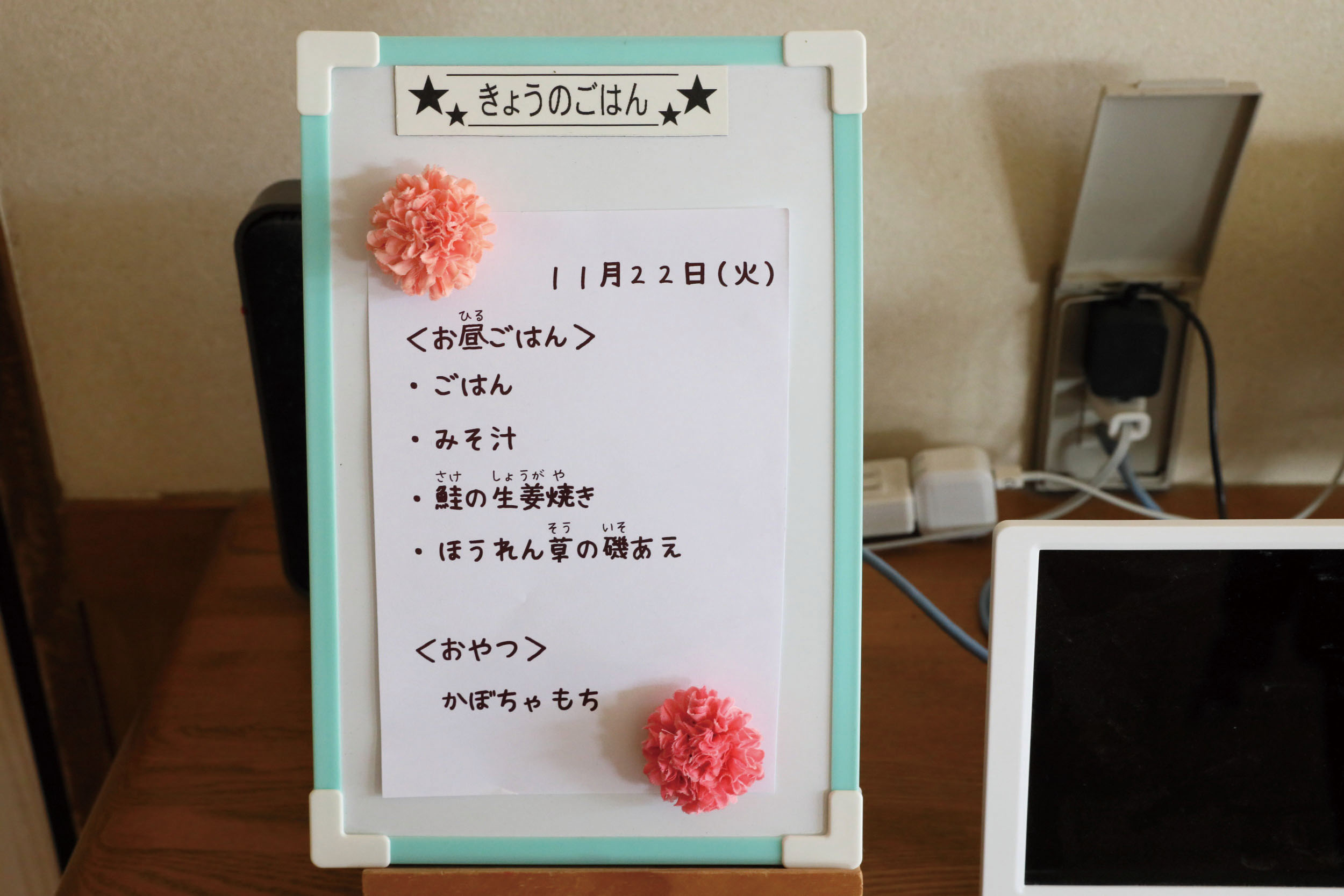

「園舎の入り口に、毎日給食とおやつの献立を掲示しています。朝、『今日は絵本献立だね、楽しみだね』という親子の会話が聞こえると、私たちもうれしいですね。給食は当日撮影して、入り口に設置したスライドショーで、どんな内容なのかを見てもらえるようにしています」

絵本献立は、大人たちがワクワクする姿に、子どもが自然と引き込まれるそうです。また、異年齢保育という環境の中、3歳児は、4、5歳児が楽しみにする姿を見て、「今日は何かいいことが起こるかもしれない」と感じ、食に集中していくという効果も期待できます。

「食後は、保育士が子どもたちの反応を調理担当者に伝えてくれます。保護者さんも取り上げた絵本に関心を持って、子どもと絵本を読むことにつながりますし、良い取り組みだ感じています。栄養を学ぶ学生にこの取り組みを紹介すると、とても興味を持ってもらえるのですよ」

また、保護者から給食のレシピを聞かれることも増えたそう。「家ではこの食材を食べないのに給食だと食べるとか、苦手な食材を絵本を通じて食べられるようになったという話も聞きます。栄養士としてすごくうれしいですね」

保護者にとって、給食を通して食の楽しみを子どもと共有できるのは、とてもウキウキすることです。なごみこども園では、家庭と給食室の連携がとてもスムーズです。ただ、実際に形にするとなるとハードルもあります。子どもの食べた給食から出発して、家庭と共有しながら、好循環を生む「絵本給食」といった食育を実践するにはどうしたらうまくいくのでしょうか。

「アイデアはあるものの実際に可能なのか、最初は現場に戸惑いがありました。『こんな効果がある』と園長が示し、やった先にあるその効果を意識できたのが大きかったですね。何より子どもたちの喜ぶ姿が励みになります。栄養士や調理員の顔を覚え、給食室の前まで来て楽しみにしていることを伝えてくれるのですよ」。“子どもが喜ぶかな、好き嫌いなく食べてくれるかな”という願いを共有する活動が一つあると、そのほかの活動も「子ども目線」で共有できて活発になり、信頼関係にもつながり、家庭、給食室で連携できるという好事例です。その日に向けて準備し、作り、子どもに食べてもらう。活動に向けて、関わる全員で集中して向かうということは、子どもにも通じるはずです。

成長や生活に合わせて丁寧に

0〜2歳児は個別に提供

3〜5歳児は異年齢の集団で食べるのに対し、0〜2歳児は担当の先生が15分おきぐらいに一人ずつ丁寧に提供します。

この仕組みを可能にするのが、未満児の担当制保育の導入です。たとえば、1歳の12名クラスに対して3人の保育士がいます。3人の保育士は主に担当する子ども4人が決まっていて、その子をより丁寧に見ます。栄養士は、保育士とその子の食の傾向や状況を共有し、保育士の要望に応えます。保育士が休みの場合は、第二の担当が代わるという仕組みです。

「保育士は、子どもの変化や体調を把握しやすいので、給食室には『今日◯◯ちゃんはこういう体調だから、こういう食事にしてほしい」という細かな要望を伝えます。特に離乳食はちょっとした変化に気づくのが大切で、そのちょっとをすぐ対応できるようにしています。どのくらいつぶせばいいのか、保育士側が迷った時は、すりつぶしたもの、粗くつぶしたものを両方出して、子どもが食べられる方を採用します。食事量としては半分くらい食べてねということになります」

離乳食を保育士に任せきりにせず、調理側で子ども一人ひとりを把握し、ある程度完成されたものを届ける体制ができているのは、とても特徴的です。時間の制限や、体調や状態もさまざま中、なごみこども園では、保育士と給食室が連携してそれぞれのちょうど良いを見つけるという姿勢が徹底されています。

「給食室では、主菜、副菜など、担当制にして、一人がこれを仕上げると決めてローテーションしていきます。もちろん全体で連携しますが、1ヶ月の交代制です。離乳食は、細かく把握しなくてはいけないので、担当を一人決め、3ヶ月単位のローテーションで必ず引き継ぎをします。家庭との連携は、基本は保育士が保護者さんから聞き取ります。希望や不安がある時は、栄養士が出ていきます。12〜18ヶ月あたりの移行期では、保育士が家庭でどういうものを食べているかを聞き取りし、園の普通食を出しても大丈夫なのかを判断してもらい、提供していきます」

この仕組みで困ることがないのは、保育理念をそれぞれが理解して行動しているのが大きいと話す志賀口さん。保育の中で、大きな割合を占める「食べること」ですが、現状は保育と給食室が別々になりがちです。そこを一緒にやられているのに特徴があります。多くの子どもたちのちょうどいいを探すために、いろいろな挑戦をして、やりがいを感じながら、みんなで子どもの成長を喜ぶという理想の姿がありました。

すぐに結果は出ないけれど

確実に伝わっている保育・食育

最後に、志賀口さんが仕事を通してうれしかった出来事を教えてくれました。それは、小学校卒業や中学校入学、中学校卒業などの節目に、園に遊びに来てくれる卒園児たちがいることです。また、一緒に訪ねてくれた一人の保護者の言葉が忘れられないと言います。

「『子どもが、園の食育活動で作った大根サラダを、家でもずっと作ってくれます。その時の大根サラダが本当に美味しかったみたいで』と。その言葉があまりにもうれしくて『自分たちがやっている食育はちゃんと伝わってるんだ』と給食室で話しました。私たちが行っている保育・食育はすぐに結果が出るものではないし、その成果を目にする機会は少ないと思います。それでも、伝わっていることが実感できる機会であり、再確認できます」

また、食育活動は、5歳児を対象とした包丁を使用する食育で、1回目の練習の後に、自分たちで野菜を剥いたり、切ったりするところからカレーを作るというもの。もう一品、切った野菜を使用してサラダを作って、生の野菜が美味しいことも知ってもらうという狙いもあったそうです。私たちの日々の調理や活動が、子どもたちの食を営む力につながっていることを意識していきたいですね。

栄養士さんにインタビュー

子どもたちの成長を願いながら!

給食室から届ける「絵本献立」ストーリー

「絵本献立」を形にするために、たくさんの中から本を選び、何度も読んで、イメージを膨らませます。「子どもたちがどうしたら喜んでくれるのか」「絵本にも興味を示してくれるのか」。なごみこども園の給食室発!子どもたちに寄せる丁寧な思いとレシピを紹介します。

志賀口さんからのアドバイス

紹介した絵本献立は、絵本に出てくる食事を再現したものになりますが、具体的に出てこないものを絵本献立として取り入れることもあります。それは、絵本に出てくる色や形。取り組む私たちも楽しいですし、子どもたちには想像力を膨らませてほしいです。

絵本献立を行う中で気を付けていることは、「再現することだけにとらわれないこと」です。再現性が高ければ目に見えての刺激がありますが、絵本献立の目的はそれだけではありません。現在産休中の管理栄養士の発案で、絵本の中に出てくる野菜を1週間かけて毎日提供したこともあります。

食事だけみれば普通の献立にみえますが、保育士と連携を取っていることで絵本と食事を結びつけることができます。絵本献立と一言でいってもやり方はさまざまです。保育士と連携して子どもたちの成長・発達に貢献していきたいですね。

RECIPE

山盛りドーナツに子どもたちは大騒ぎ

(「バムとケロのにちようび」より)

-1-scaled.jpg)

材料

- ホットケーキ粉20.0g

- 絹ごし豆腐20.0g

- 油3.0g

- グラニュー糖1.0g

島田ゆかさんの「バムとケロ」シリーズより「バムとケロのにちようび」に出てくる山盛りドーナツを再現しました。

話の舞台は「部屋の中」。雨の日の日曜日、サッカーも砂遊びもできない…散らかった部屋を片付けて山盛りのおかし(ドーナツ)を用意します。大変だったのは絵本に出てくる山盛りドーナツに少しでも近づけるようドーナツを山盛りにすること!です。

山盛りにしなくても、一人ずつの配膳でも十分に絵本献立として成立するのですが、この回では保育士とも相談し、できるだけ絵本に近い状態で提供することに力を入れました。注意しなければいけないのは、ただたくさん作るのではなく、一人当たりの摂取量をオーバーしすぎない量で作成することです。さらに山盛りにしても崩れにくい量、でも絵本になるべく近づける…そのバランスをとって再現しました。

作り方

- ボウルに豆腐を入れてバーミックスで形が残らない程度にくずす

- ①にホットケーキ粉を加えて、全体をまんべんなく混ぜる

- 揚げ油を160~170℃に熱し、ドーナツ型にぬいた生地を揚げる

- きつね色になるまで揚げ、グラニュー糖をまぶす

絵をじっくり見て、メイン料理を魚に!

(「やまこえ のこえ かわこえて」より)

.jpg)

材料

- 米40.0g

- ☆酢3.0g

- ☆砂糖1.0g

- ☆食塩0.02g

- 油揚げ20.0g

- ★水20.0g

- ★砂糖10.0g

- ★しょうゆ5.0g

- ★みりん0.6g

こいでやすこさん「きつねのきっこ」シリーズより「やまこえ のこえ かわこえて」のいなりずしを再現しました。

満月の夜遅く、きつねのきっこは山こえ野こえ川こえて、町まで買い物に出かけます。油揚げを100枚買って…いなりずしをたくさん作ります。作中に葉っぱをお皿にしていなりずしを食べる描写があり、出てくるいなりずしをそのまま再現しようと、いなりずしを盛る際に笹を使用しています。

作中には、いたちの「ちい」と「にい」が登場し、川魚を持っているイラストがあります。川魚を一緒に提供するのは難しかったのですが、メインは魚料理にしました。川魚に関して、文章では触れられていませんが、絵本の世界をより再現するために、ちょっとした要素でも取り入れたいという思いです。それが子どもたちの気付きになり、食事への関心や、絵本への興味につながっていくと考えています。

作り方

- <準備>ごはんは普通に炊く

- <準備>☆の調味料は合わせて火にかけておく

- 四角い油揚げを対角線に半分に切っておく

- 湯を沸かし油抜きをする

- 鍋に★の調味料を入れ沸騰させ、油揚げを入れて3~4分ぐらぐら煮る

- 薄く色がついたら中火で15分、ぷかぷか浮いている間はしゃもじでおさえる

- 炊きあがった米に☆の合わせ調味料を合わせ酢飯を作る

- 味が染みた油揚げに⑤の酢飯を詰める

仲良しになれるおにぎりを分け合って

(「まゆとおに」より)

-scaled.jpg)

材料(3歳以上児 1人分)

- 米40.0g

- 鮭10.0g

- 酒0.4g

- 焼きのり2.0g

- 炊込みわかめ0.5g

- しそふりかけ0.7g

- かつお節2.0g

- しょうゆ0.3g

作り方

- ごはんを普通に炊く

- 鮭に酒を振って、オーブンで180℃、10~13分焼いてほぐす

- それぞれの具材をごはんと混ぜて各テーブル1種類×3個ずつになるようにする

- おぼんにかいしきを敷いて、その上におにぎりを並べる

※幼児一人2つ 種類は自分で選ぶ

◆おにぎりラインアップ

・鮭おにぎり

・わかめおにぎり

・ゆかりおにぎり

・おかかおにぎり

資料請求

資料請求 お問合せ

お問合せ