2019年8月23日

| 内容 | 「食物アレルギー対応と食育について」 今井孝成先生 |

||

| 講師 | 昭和大学小児科学講座 今井孝成氏 |

||

| 会場 | きゅりあん品川区立総合区民会館(小ホール) | ||

| 参加人数 | 300名 | 主催 | 株式会社アドム |

毎年恒例のアドム主催の給食セミナーを8月23日に開催しました。

今年のテーマは、「保育所における食物アレルギー対応」について。

講師は、アレルギー疾患研究の最前線に立ち、厚生労働省のアレルギーガイドラインの策定委員を務める昭和大学の今井孝成先生と、「卵・乳を使用しない“なかよし給食”」を実施している大阪府門真市のおおわだ保育園の馬場耕一郎先生にお願いしました。

また、ポスターセッションとして、アレルギー対応給食の具体的な内容について、千葉県市川市の市川保育園の江島先生、愛知県津島市役所の山口先生に発表して頂きました。

アドムのセミナーは、毎回、先に質問紙を配布し、それを回収した上で、質問タイムを設け、会場全体でディスカッションする形式をとっていますが、今回は開演前から多くの質問を頂きました。

改めて、乳幼児施設における食物アレルギーの課題の大きさ感じました。

320席が満席で、立ち見ができる程、関心度が高かった今回のセミナー。3時間半という短い時間でしたが、食物アレルギー対応の基本方針から、実際の保育園での実践まで、みなさんと一緒にしっかりと学ぶことができました。

第一部 今井先生から「乳幼児施設に求められる食物アレルギー対応について」

第二部 馬場先生から「卵・乳・小麦を使わない“なかよし給食”をベースとした食育実践について」

第一部の今井先生の講演では、「保育所におけるアレルギー対応ガイドラインの」改訂ポイントとして、「生活管理指導表」の運用が必須となったこと。そして、国が打ち出している食物アレルギーの対応の基本方針から方法論までお話いただきました。

「保育所におけるアレルギー対応ガイドラインの」のダウンロードはこちから

今井先生からの、「食物アレルギーによる子どもの死亡事故は、30年間で2件。2件も起こっているのに、たった2件しか起こっていない。自分の園では起こるはずがないと思っていませんか?職員全員が正しい世界観を持って安全性を最優先することが大切ですよ。」という言葉で、会場全体が緊張感に包まれました。

「安全を最優先」という言葉が講演の中で何度もありました。

- 保護者の希望を聞いてあげたい

- 医師の指示に従わないと

- 栄養価が満たさないと

子どもたちを喜ばせたい

保育園では、優先したいことがいろいろありますが、食物アレルギーは、人の命に関わる問題。何よりも安全性を最優先にしましょう!ということです。

今回のセミナーでは、食物アレルギー対応の基本方針から方法論と共に、食物アレルギーの誤食事故の実態まで、たくさんの事を教えて頂きました。参加者は、自園のアレルギー対応の課題を見つけることができたと思います。

=========

今井先生のご講演内容は、10月中旬発送の機関誌「わんパックン」で詳しくお伝えします。(給食管理ソフト・わんぱくランチのユーザー向け)

=========

第二部のおおわだ保育園の馬場先生には、保育所保育指針の中で食に焦点をあてたお話から、保育現場で誤食事故を防ぐための具体的な取り組みまで、実践的なお話を頂きました。

保育園現場では

- 分厚いマニュアルを作っても

- 食札を徹底しても

- ダブルチェックをしても

100%事故を防ぐことができない。

そこでリスクを減らすために実践しているのが「なかよし給食」。「卵・乳を使用しない給食」に対しての保護者からは、苦情や問あわせが驚くほどなく、かえって「全国に広がってほしい。」と言われているそうです。

給食は、材料と調理の工夫で、みんなが驚くほどのおいしさ!セミナーでは、給食の内容についても詳しく教えて頂きました。

また、毎日の生活の中で行われる“食にまつわる活動”は、どれも魅力的でした。雨の日には、野菜を育ちに必要な雨に、子どもたちが感謝する!といったほっこりとしたお話に、参加者の顔が自然に緩みました。

その他にも魅力的な活動をたくさんご紹介いただきました。

===========

おおわだ保育園のなかよし給食、食育実践については、11月発送の「佐橋ゆかりのユーザー探訪記」でお伝えします。(給食管理ソフト・わんぱくランチのユーザー向け)

===========

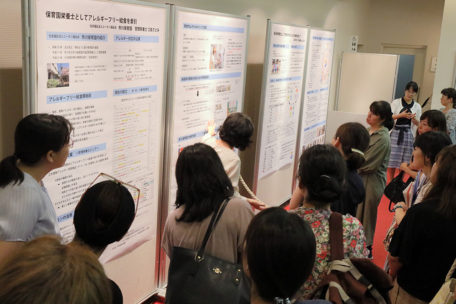

ポスターセッションでは、アレルギー対応給食の具体的な内容について、千葉県市川市の市川保育園の江島先生、愛知県津島市役所の山口先生に、説明していただきました。

明確な対応方針をもって、アレルギー対応をしている自治体、保育園の実践例は、多くの方の参考になったと思います。

今回のセミナーは、食物アレルギーについて基本的なことから、具体的な実践例まで、たくさんのことを学ぶことができました。ご講演頂きました今井先生、馬場先生、そしてパネル発表していただきました江島先生、山口先生、本当にありがとうございました。

資料請求

資料請求